电子音量控制器一般均采用集成电路

发布时间:2011/12/28 11:50:47 访问次数:4985

采用电子音量控制器后,由于音频信号本身并不通过音量电位器,而且可以采用相应的消除噪声措施,这样电位器存在动片接触不好时也不会引起明显的噪声。另外,双声道电子音量控制器电路中,可以用一只单联电位器同时控制左、右声道的音量。

电子音量控制器一般均采用集成电路,而且在一些电路中将音调控制、立体声平衡控制器也设在集成电路中。

电子音量控制器电路有两种形式:一是直接由手动控制,二是通过红外遥控器来控制。

1.电子音量控制器原理电路

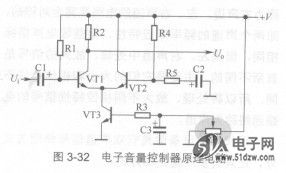

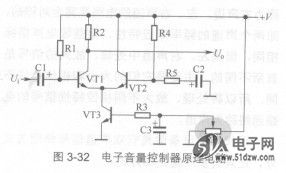

图3-32所示是电子音量控制器原理电路。电路中,VT1、VT2构成差分放大器,VT3构成VT1和VT2发射极回路恒流管,RP1是音量电位器。U为音频输入信号,U为经过电子音量控制器控制后的输出信号。

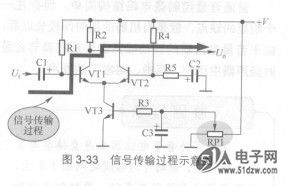

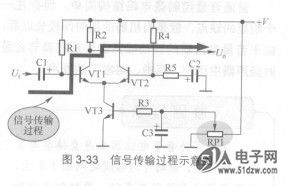

这一电路的音频信号传输线路如图3-33所示,音频信号“经Cl耦合,加到VT1基极,经放大和控制后从其集电极输出。

电子音量控制器电路的工作原理是:VT1和VT2发射极电流之和等于VT3的集电极电流,而VT3集电极电流受RP1动片控制。

(1) RP1动辟在最下端时电路分析。VT3基极电压为零,其集电极电流为零,VT1和VT2截止,无输出信号,处于音量关死状态。

(2) RP1动片从下端向上滑动时电路分析。VT3基极电压逐渐增大,基极和集电极电流也逐渐增大,由于VT2的基极电流由R4决定,所以VT2发射极电流基本不变。

这样VT3集电极电流增大导致VT1发射极电流逐渐增大,VT1发射极电流增大就是其放大能力增大,使输出信号增大,即音量在增大。

(3) RP1动片滑到最上端时电路分析。VT3集电极电流和VT1发射极电流最大,这时音量最大。

电路中,C3用来消除RP1动片可能出现接触不良而带来的噪声,当RPI动片发生接触不良时,由于C3两端的电压不能突变,这样保证了加到VT3基极电压的比较平稳,达到消除因RP1接触不良引起噪声的目的。另外,从电路中可以看出,音频信号只经过VT1传输而不经过RP1传输。

在双声道电路中,再设一套VT1、VT2和VT3压控增益电路,可以利用RP1动片电压大小来控制左、右两个声道音量,这样可以实现用一只单联电位器RP1同步控制左、右声道音量的目的。

2.集成双声道电子音量控制器电路

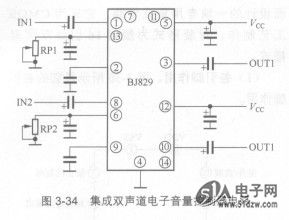

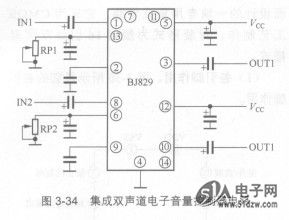

图3-34所示是一个集成双声道电子音量控制器电踣,其中RP1、RP2是音量电位器。这一电路与前面电路不同的是,RP1、RP不直接参与音量信号的传输,故它引起的转动噪声,不会窜入音频信号电路中。

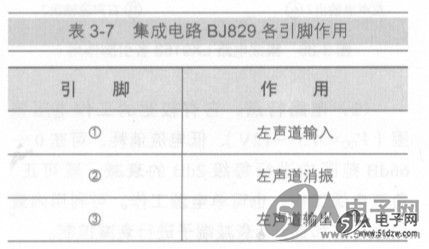

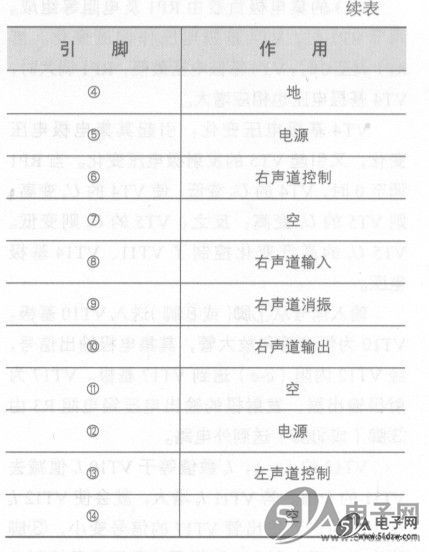

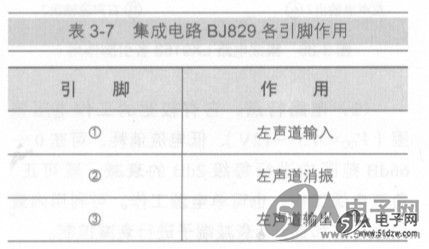

前置放大器输出的信号经耦合电容送到输入端①、⑧脚。实现信号强、弱控制后,从③、⑩脚输出,经耦合电容送到低放电路。调节RP1、RP2只改变控制电压。集成电路BJ829各引脚作用见表3-7。

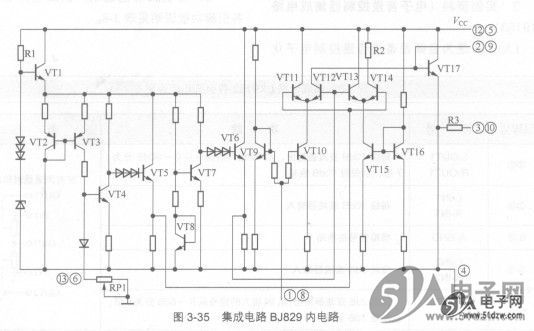

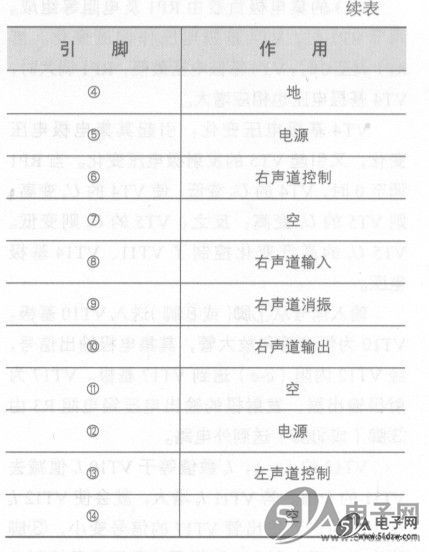

为了进一步分析集成双声道电子音量控制器电路的原理,画出BJ829内电路如图3-35所示。

电路中,VT1、VT2、VT3构成镜像恒流源,使VT3的Ic为恒定值,即在其集电极负载变化时,Ic保持不变。

VT3的集电极负载由RP1及电阻等组成。 KI661- KI662 调节RP1时,VT4基极电压作相应变化。RP1调至0时,VT4基极电压最低;RP1调大时,

VT4基极电压也相应增大。

VT4基极电压变化,引起其集电极电压化,又引起VT5的发射极电压变化。当RP1调至0时,VT4的饥变低,使VT4的职变高,则VT5的Ue变高;反之,VT5的Ue则变低。VT5仉的高低变化控制了VT11、VT14基极电压。

输入信号从①脚(或⑧脚)送入VT10基极。VT10为恒流管和放大管,其集电极输出信号,经VT12内阻(c-e)送到VT17基极。VT17为射极输出器,发射极的输出电压经电阻R3由③脚(或⑩脚)送到外电路。

VT12的Ic≈Ie,Ic数值等于VT10Ic值减去VT11的Ie值。若VT11Ie增大,就会使VT12Ic小,则送到输出管VT17的信号变小,③脚输出小,反之则大。这样便达到了音量控制的目的。

所以,RP1通过控制VT5Ue大小,控制了VT11、VT14基极电压大小,同时还控制了VT17输入大小,从而控制③脚输出信号大小。

采用电子音量控制器后,由于音频信号本身并不通过音量电位器,而且可以采用相应的消除噪声措施,这样电位器存在动片接触不好时也不会引起明显的噪声。另外,双声道电子音量控制器电路中,可以用一只单联电位器同时控制左、右声道的音量。

电子音量控制器一般均采用集成电路,而且在一些电路中将音调控制、立体声平衡控制器也设在集成电路中。

电子音量控制器电路有两种形式:一是直接由手动控制,二是通过红外遥控器来控制。

1.电子音量控制器原理电路

图3-32所示是电子音量控制器原理电路。电路中,VT1、VT2构成差分放大器,VT3构成VT1和VT2发射极回路恒流管,RP1是音量电位器。U为音频输入信号,U为经过电子音量控制器控制后的输出信号。

这一电路的音频信号传输线路如图3-33所示,音频信号“经Cl耦合,加到VT1基极,经放大和控制后从其集电极输出。

电子音量控制器电路的工作原理是:VT1和VT2发射极电流之和等于VT3的集电极电流,而VT3集电极电流受RP1动片控制。

(1) RP1动辟在最下端时电路分析。VT3基极电压为零,其集电极电流为零,VT1和VT2截止,无输出信号,处于音量关死状态。

(2) RP1动片从下端向上滑动时电路分析。VT3基极电压逐渐增大,基极和集电极电流也逐渐增大,由于VT2的基极电流由R4决定,所以VT2发射极电流基本不变。

这样VT3集电极电流增大导致VT1发射极电流逐渐增大,VT1发射极电流增大就是其放大能力增大,使输出信号增大,即音量在增大。

(3) RP1动片滑到最上端时电路分析。VT3集电极电流和VT1发射极电流最大,这时音量最大。

电路中,C3用来消除RP1动片可能出现接触不良而带来的噪声,当RPI动片发生接触不良时,由于C3两端的电压不能突变,这样保证了加到VT3基极电压的比较平稳,达到消除因RP1接触不良引起噪声的目的。另外,从电路中可以看出,音频信号只经过VT1传输而不经过RP1传输。

在双声道电路中,再设一套VT1、VT2和VT3压控增益电路,可以利用RP1动片电压大小来控制左、右两个声道音量,这样可以实现用一只单联电位器RP1同步控制左、右声道音量的目的。

2.集成双声道电子音量控制器电路

图3-34所示是一个集成双声道电子音量控制器电踣,其中RP1、RP2是音量电位器。这一电路与前面电路不同的是,RP1、RP不直接参与音量信号的传输,故它引起的转动噪声,不会窜入音频信号电路中。

前置放大器输出的信号经耦合电容送到输入端①、⑧脚。实现信号强、弱控制后,从③、⑩脚输出,经耦合电容送到低放电路。调节RP1、RP2只改变控制电压。集成电路BJ829各引脚作用见表3-7。

为了进一步分析集成双声道电子音量控制器电路的原理,画出BJ829内电路如图3-35所示。

电路中,VT1、VT2、VT3构成镜像恒流源,使VT3的Ic为恒定值,即在其集电极负载变化时,Ic保持不变。

VT3的集电极负载由RP1及电阻等组成。 KI661- KI662 调节RP1时,VT4基极电压作相应变化。RP1调至0时,VT4基极电压最低;RP1调大时,

VT4基极电压也相应增大。

VT4基极电压变化,引起其集电极电压化,又引起VT5的发射极电压变化。当RP1调至0时,VT4的饥变低,使VT4的职变高,则VT5的Ue变高;反之,VT5的Ue则变低。VT5仉的高低变化控制了VT11、VT14基极电压。

输入信号从①脚(或⑧脚)送入VT10基极。VT10为恒流管和放大管,其集电极输出信号,经VT12内阻(c-e)送到VT17基极。VT17为射极输出器,发射极的输出电压经电阻R3由③脚(或⑩脚)送到外电路。

VT12的Ic≈Ie,Ic数值等于VT10Ic值减去VT11的Ie值。若VT11Ie增大,就会使VT12Ic小,则送到输出管VT17的信号变小,③脚输出小,反之则大。这样便达到了音量控制的目的。

所以,RP1通过控制VT5Ue大小,控制了VT11、VT14基极电压大小,同时还控制了VT17输入大小,从而控制③脚输出信号大小。

公网安备44030402000607

公网安备44030402000607